La democracia brasileña al borde del abismo

El Estado de derecho y la independencia del poder judicial son logros frágiles en muchos países; ambos son susceptibles a reveses abruptos.

Brasil, el último país del mundo occidental en abolir la esclavitud, es una democracia bastante joven, pues salió de una dictadura apenas hace tres décadas. En los dos últimos años, lo que pudo haber sido un avance histórico —el gobierno del Partido de los Trabajadores le otorgó autonomía al poder judicial para investigar y procesar la corrupción en el gobierno— se ha convertido en lo contrario. En consecuencia, la democracia de Brasil ahora es más débil que en cualquier otro momento desde el fin del gobierno militar.

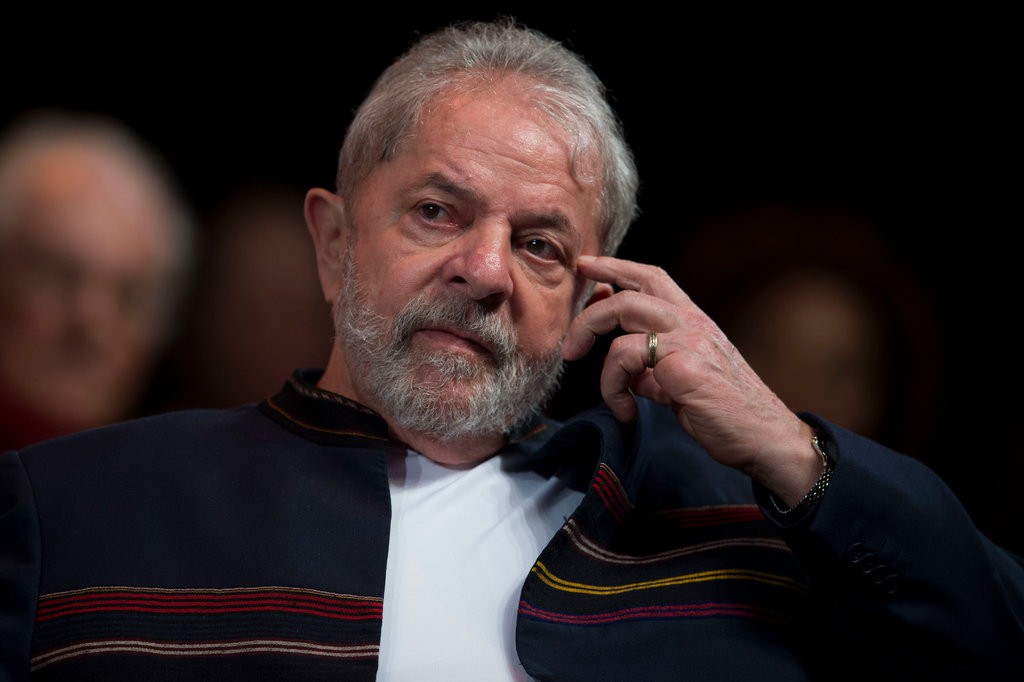

Esta semana, esa democracia podría erosionarse aún más cuando los tres jueces de la corte de apelaciones decidan si se le prohíbe al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva del Partido de los Trabajadores —la figura política más popular del país— competir en las elecciones presidenciales de 2018 o incluso si lo mandan a prisión.

No parece que la corte vaya a ser imparcial. El juez que preside el pánel de apelación alabó la sentencia en contra de Lula da Silva por corrupción y la calificó de “técnicamente irreprochable”. La jefa de personal del juez publicó en su página de Facebook una petición para que se encarcele al expresidente.

El juez del tribunal, Sérgio Moro, ha demostrado su propia parcialidad en varias ocasiones. Tuvo que disculparse ante el Supremo Tribunal Federal en 2016 por divulgar conversaciones grabadas entre Lula da Silva y la entonces presidenta Dilma Rousseff, su abogado y su esposa e hijos. El juez Moro organizó un espectáculo para la prensa en el que la policía se presentó en la casa de Lula da Silva y se lo llevó para interrogarlo, aun cuando el expresidente siempre había dicho que se reportaría voluntariamente para ser interrogado.

La evidencia en contra de Lula da Silva está muy por debajo de los estándares que se tomarían en serio, por ejemplo, en el sistema judicial estadounidense.

Se le acusa de haber aceptado un soborno de la constructora OAS, a la que se procesó como parte del esquema de corrupción en Brasil investigado a través de la operación Lava Jato. Ese escándalo de miles de millones de dólares implicó a compañías que pagaron altos sobornos a funcionarios de la petrolera estatal, Petrobras, para obtener contratos a precios exorbitantes.

El soborno que, según los alegatos, recibió Lula da Silva es un apartamento propiedad de OAS. Sin embargo, no hay documentos que comprueben que el expresidente o su esposa hayan recibido un título de propiedad, que hayan rentado o incluso hayan estado en el apartamento ni de que hayan intentado aceptar ese regalo.

La evidencia en contra de Lula da Silva se basa en el testimonio del expresidente de OAS ahora convicto, José Aldemário Pinheiro Filho, a quien se le redujo la sentencia en prisión a cambio de entregar evidencia. De acuerdo con un reportaje del importante periódico brasileño Folha de S. Paulo, a Pinheiro no se le permitió llegar a un acuerdo de culpabilidad cuando en un principio contó la misma historia que Lula da Silva sobre el apartamento. También pasó cerca de seis meses detenido sin que comenzara su juicio. (Esta evidencia se analiza en el documento de 238 páginas de la sentencia).

Sin embargo, esta escasa evidencia fue suficiente para el juez Moro. En lo que los estadounidenses podrían considerar un juicio amañado, sentenció a Lula da Silva a nueve años y medio de cárcel.

El Estado de derecho en Brasil ya había recibido un golpe devastador en 2016, cuando la sucesora de Lula da Silva, Dilma Rousseff (quien resultó electa en 2010 y luego reelecta en 2014), fue destituida de su cargo. Casi todo el mundo (y quizá casi todos los brasileños) cree que se le destituyó por corrupción pero, de hecho, se le acusó de una maniobra contable que hizo que el déficit presupuestario federal pareciera temporalmente menor de lo que se vería sin haberlo maquillado. Era algo que otros presidentes y gobernadores habían hecho sin consecuencias. Además, el propio procurador federal del gobierno concluyó que no se trataba de un delito.

Aunque había funcionarios de partidos de todo el espectro político involucrados en la corrupción, incluyendo el Partido de los Trabajadores, en el proceso de destitución no hubo cargos de corrupción contra Rousseff.

Lula da Silva sigue a la cabeza de la contienda para las elecciones de octubre, debido a su éxito y el de su partido en revertir un largo declive económico. De 1980 a 2003, la economía brasileña apenas creció, cerca del 0,2 por ciento anual per cápita. Lula asumió el cargo en 2003 y Rousseff en 2011. Para 2014, la pobreza había disminuido un 55 por ciento y la pobreza extrema un 65 por ciento. El salario mínimo real se incrementó un 76 por ciento, los sueldos en general subieron un 35 por ciento, el desempleo llegó a niveles bajos récord y la infame desigualdad en Brasil por fin había cedido.

Pero en 2014 comenzó una profunda recesión y la derecha brasileña pudo aprovechar la desaceleración económica para escenificar lo que muchos brasileños consideran un golpe de Estado parlamentario.

Si se prohíbe a Lula da Silva participar en las elecciones presidenciales de 2018, el resultado podría tener muy poca legitimidad, igual que en las elecciones de Honduras celebradas en noviembre, consideradas por un amplio sector de la opinión pública como un robo. Una encuesta del año pasado encontró que el 42,7 por ciento de los brasileños creen que los medios noticiosos y el sistema judicial persiguen a Lula da Silva. Unas elecciones poco creíbles podrían ser políticamente desestabilizadoras.

Quizás aún más importante es que Brasil se habrá reconstituido como una forma mucho más limitada de democracia electoral, una en la que un poder judicial politizado puede evitar que un líder político popular se postule a la presidencia. Eso sería una calamidad para los brasileños, América Latina y el mundo.

Mark Weisbrot, codirector del Centro de Investigación Económica y Política en Washington y presidente de Just Foreign Policy, es autor de “Failed: What the ‘Experts’ Got Wrong About the Global Economy”.

Publicado originalmente en el New York Times.